Zu Beginn des 20. Jahrhunderts tauchten die ersten Flugapparate am Himmel auf, Symbole einer neuen Zeit und ihrer Technik. Prompt machte sich in den Köpfen mancher Visionäre die Vorstellung breit, in der Stadt der Zukunft werde man sich nicht nur mit Hoch- oder Untergrundbahnen, zu Fuß und mit dem Auto fortbewegen, sondern ebenso selbstverständlich per Flugzeug durch die Häuserschluchten der Metropolen kreuzen. Eine solche Szene sieht man zum Beispiels in Fritz Langs Stummfilm Metropolis von 1925/26:

https://youtu.be/skY2eDN7CoE?t=18m16s

Es gab auch einige Architekten und Stadtplaner, die diese Nahverkehrsvision ernsthaft in die Tat umsetzen wollten. Der futuristische Architekt Antonio Sant’Elia zum Beispiel zeichnete eine Serie von Entwürfen für eine Citta Nuova, eine neuen Stadt. Deren zentraler Bahnhof sollte auf seinem Dach einem kompletten Flughafen Platz bieten:

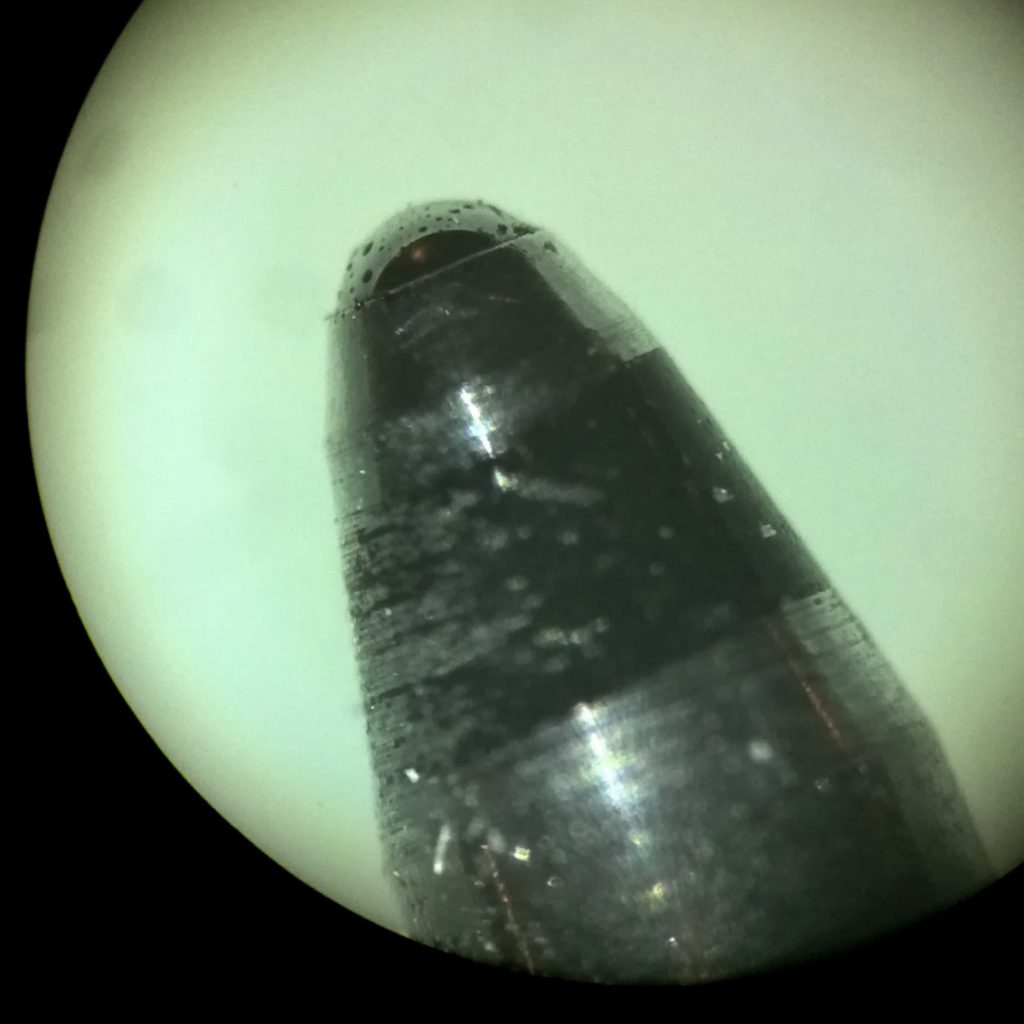

Die Skizze oben zeigt die Zentralstation aus der Perspektive eines Pilots im Endanflug. Die Einflugschneise wäre parallel zu den Gleisen und Schnellstraßen im Vordergrund verlaufen. Im Bahnhofsgebäude unter dem Rollfeld hätte man dann auf dem kurzen Fußweg das Verkehrsmittel wechseln können.

Sant’Elias Entwurf stammt von 1914, war für Mailand gedacht und wurde nie realisiert. Elf Jahre später (und nach Sant’Elias Tod) griff der amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright die Idee wieder auf, als er sich 1925 Gedanken über ein neues Stadtzentrum von Los Angeles machte:

Auch diese Vision wurde nie umgesetzt.

Wenn man genau hinschaut (zum Vergrößern bitte klicken!), erkennt man auf Wrights Entwurf über dem Stadtzentrum nicht nur normale Flugzeuge, sondern auch Luftschiffe. Und für deren Abfertigung in Innenstädten wurden tatsächlich vereinzelt Vorbereitungen getroffen. Ich habe es ja lange für ein Gerücht gehalten, aber wie die New York Times schreibt, gab es tatsächlich den Plan, den Fuß der Antenne auf dem Dach des Empire State Building in New York als gigantischen Poller fürs Vertäuen von Zeppelinen zu benutzen. Die Deutschen, die New York mit ihren Luftschiffen LZ 127 (Graf Zeppelin) und LZ 129 (Hindenburg) anliefen, hielten das für eine Schnapsidee und steuerten lieber das Flugfeld im rund 100 Kilometer entfernten Lakehurst an. Die Amerikaner hingegen haben wohl den einen oder anderen praktischen Versuch tatsächlich gewagt: Laut der New York Times machte im September 1931 ein Luftschiff behelfsmäßig für drei Minuten am Gebäude fest, bei satter Windstärke acht. Zwei Wochen später seilte ein Prallluftschiff (Blimp) einen Packen Zeitungen auf dem Dach des Empire State Building ab. Das war’s dann auch. Deshalb sind alle Bilder von vertäuten Zeppelinen an der Spitze des Wolkenkratzers Fotomontagen:

Oder sie stammen aus dem Computer wie diese Szene aus dem Spielfilm Sky Captain and the World of Tomorrow:

Es gab allerdings mal jemanden, der – zumindest für sich selbst – die Vision von individuellen Stadtbummel durch die Luft in die Tat umgesetzt hat: Der brasilianische Ingenieur und Lebemann Alberto Santos-Dumont baute während seiner Jahre in Paris eine Reihe von Luftschiffen und benutzte seine nur zehn Meter lange Konstruktion N°9 angeblich, um Freunde in der Stadt zu besuchen oder ins Restaurant zu fliegen. Es heißt, er sei auf der Avenue Champs Èlysées oder in der Rue Washington gelandet und habe sein Luftschiff bei Zwischenstopps unterwegs einfach am nächsten Baum festgebunden. Das Luftschiff N°9, auch Baladeuse (Wandererin) genannt, hatte einen 3-PS-Motor und erreichte eine Geschwindigkeit von rund 25 Stundenkilometern – bei zu viel Gegenwind wird Santos-Dumont besser eine Droschke genommen haben.

Santos-Dumont ging es bei seinen Ausflügen sicher weniger um Bequemlichkeit und echte Zeitersparnis, dafür umso mehr um den Effekt. Er wird mit seinem Luftschiff ähnlich viel Aufsehen erregt haben wie im 19. Jahrhundert Fürst Pückler-Muskau, als er vor dem Berliner Café Kranzler seine Kutsche mit vier vorgespannten Hirschen parkte. Als Santos-Dumont später von den Luftschiffen zu Motorflugzeugen wechselte, war er zwar nicht der erste, der so ein Gerät in die Luft brachte, aber der erste, der seine Flüge als öffentliche Veranstaltungen zelebrierte. In die Luftfahrtgeschichte ging er als erfolgreichster Flugpionier seiner Ära ein, gemessen an den Preisen für Langstrecken- und Dauerrekorde, die er einheimste.

Um Publicity (oder schlicht: Reklame) ging es wahrscheinlich auch, als der Pilot Antonius Raab am 8. Juni 1923 morgens um acht mit seiner Maschine in Berlin Unter den Linden auf der Straße landete. Raab erzählte der Polizei, es sei eine Notlandung gewesen. Am nächsten Tag stand die Geschichte groß in den Zeitungen und der Hersteller des Flugzeugs, das Stahlwerk Mark, warb anschließend in Anzeigen ganz unverholen mit der glatten Landung der Maschine auf der Fahrbahn. Der vom Stahlwerk in Lizenz gebaute kleine Hochdecker Rieseler III/22 hätte sich somit zumindest theoretisch für den innerstädtischen Flugverkehr geeignet.

In den fünfziger und sechziger Jahren war dann der Hubschrauber serienreif und beflügelte die Idee des urbanen Nahverkehrs durch die Luft aufs neue. Zur Zeit ist im Historischen Museum in Hannover die Ausstellung Stadtbilder. Zerstörung und Aufbau zu sehen. Dort sieht man auf einer Projektskizze von Karl Cravatzo von etwa 1960 einen bananenförmigen Doppelrotor-Hubschrauber hoch über einer Startplattform schweben, die über die Bahnsteige des Hauptbahnhofs gebaut ist. Auch diese Plattform wurde nie errichtet. Hubschrauberverkehr gibt es aber dennoch über der Stadt: bei Fußballspielen, bei Großveranstaltungen, bei Polizeieinsätzen. Nicht zu vergessen: der Hubschrauberlandeplatz der Medizinischen Hochschule, der in ungefähr 200 Metern Luftlinie vor meinem Bürofenster liegt. Wenn von dort aus mal wieder der Rettungshubschrauber im Einsatz knapp über meinen Schreibtisch donnert, dann bin ich mir sicher: Von solchen Notfällen abgesehen ist innerstädtischer Nahflugverkehr keine gute Idee.