Virtual Reality – kurz: VR – war schon ein heißes Thema, als ich vor über zehn Jahren Informatik an der Uni Bremen studiert habe. In der Praxis sah Virtual Reality damals so aus: Man baute eigens einen Raum auf, eine sogenannte Cave. Deren Wände waren idealerweise gewölbt, damit die künstliche Welt nicht durch störende Ecken unterbrochen wurde – denn auf diese Wände projizierten mehrere Beamer synchron die Simulation einer in Echtzeit und 3D berechneten Umgebung.

An zwei studentische Projekte aus dem Jahr 2004 erinnere ich mich noch besonders gut: Bei einem stakte man auf einem Floß durch die vorbeiziehende 3D-Grafik eines Dschungels (in dem gab es animierte Säbelzahltiger und andere Monster, die seltsam blaue Haut hatten). Das Floß rührte sich dabei nicht wirklich vom Fleck, lediglich die Bewegung der Stange in der Hand des Benutzers wurde von Sensoren erfasst und beeinflusste dadurch das Tempo, in dem die Landschaft in der Projektion achteraus glitt.

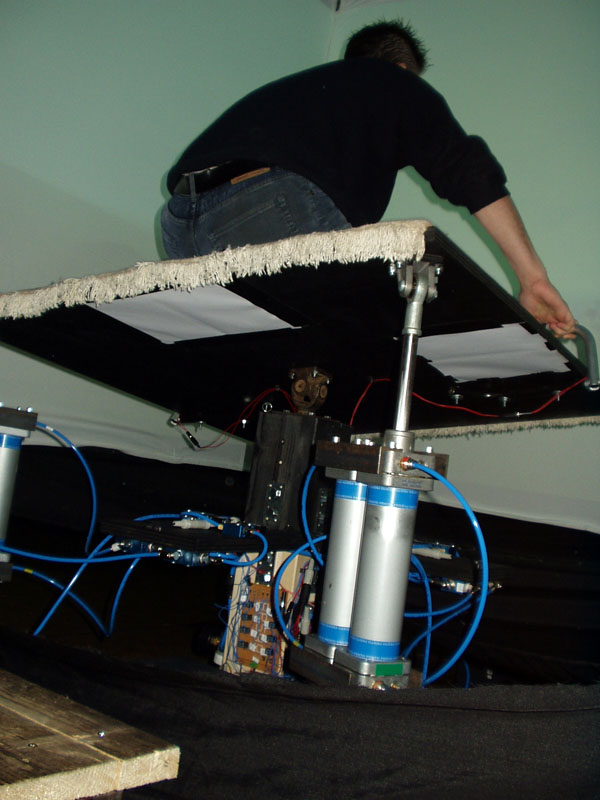

Beim anderen VR-Projekt ging es rasanter zu, denn da kurvte man auf einem fliegenden Teppich durch die Luft. Der Teppich war auf eine Holzplatte geklebt, in zwei Achsen beweglich gelagert und pneumatisch (oder hydraulisch?) gedämpft. Man konnte seine Ausrichtung durch Verlagern des eigenen Gewichts verändern und dadurch den Teppich steuern. Hatte man Tempo aufgenommen, blies einem sogar Fahrtwind ins Gesicht – auf dem folgenden Foto ist am Rand des projizierten Himmels oben der Luftauslass für die Windmaschine zu erkennen.

Die Idee der VR erlebt gerade wieder eine Renaissance. Allerdings hat sie sich aus ihren Caves befreit und steckt kompakt in Brillen, in die man nur hinein-, aber nicht hindurchsehen kann, und die an zugeklebte Tauchermasken erinnern.

Solche Brillen wie die Oculus Rift oder die Samsung Gear VR haben den unschlagbaren Vorteil, dass man nicht mehr einen kompletten Raum umbauen muss, um in die virtuelle Realität einzutauchen. Auf der anderen Seite kann so ein Sichtgerät immer nur bei einem Benutzer zur Zeit auf der Nase sitzen. Und so ist das Internet voll mit Videos von Leuten, die in undurchsichtige Brillen schauen, den Kopf hin und her drehen und ihren Zuschauern dabei erzählen, was sie gerade erleben. Damit wird über eine Technik, die vielen noch wie Zukunfstmusik vorkommen mag, auf eine Weise kommuniziert, die schon die Epen Homers durch die Jahrtausende trug: Durch Erzählen und Zuhören.

Das hat handfeste Gründe. Bei der Samsung Gear VR zum Beispiel läuft die gesamte VR-Darstellung auf einem handelsüblichen Smartphone – versucht man, auf demselben Gerät die live erzeugten stereoskopischen Videos mitzuschneiden, geht die Hardware in die Knie und die virtuelle Welt fängt an zu ruckeln. Aber selbst bei Systemen, die nicht mit diesem Problem kämpfen, etwa der Oculus Rift, ist der Mitschnitt der Videos nur ein müder Abklatsch des eigentlichen Erlebnisses: Der räumliche Eindruck stellt sich nicht ein, wenn man die Bilder für beide Augen einfach nur so nebeneinander auf dem Bildschirm sieht. Die Darstellung erscheint verzerrt, weil die kalkulierte Verzeichnung durch die eingebauten Linsen der Brille fehlt. Die Bilder füllen längst nicht das gesamte Gesichtsfeld aus. Vor allem reagiert die Darstellung nicht auf eigene Kopfbewegungen. All dies macht aber gerade den Eindruck aus, mit Haut und Haaren in die simulierte Welt einzutauchen. Da bleibt wirklich nur, es selbst zu erleben und davon zu erzählen.

Und ja, es ist eine wirklich intensive Erfahrung, die noch am ehesten mit einem sehr plastischen Traum zu vergleichen ist.