In diesem Jahr habe ich erstmals beim Internet-Zeichenprojekt namens „InkTober“ mitgemacht. Das Kunstwort InkTober umfasst eigentlich schon alles, um was es geht: Wer Lust hat, zeichnet an jedem Tag im Oktober etwas mit Tusche (englisch: ink) und veröffentlicht es im Internet, im sozialen Netzwerk der Wahl, versehen mit dem Schlagwort #inktober oder #inktober2016 für die Aktion dieses Jahres.

Erfunden hat den InkTober der US-amerikanische Comiczeichner und Bilderbuchillustrator Jake Parker. Im Jahr 2009 wollte er seine zeichnerischen Fähigkeiten verbessern und stellte sich als Fingerübung selbst die Aufgabe, einen Monat lang jeden Tag eine Zeichnung zu machen. So wurde für ihn der Oktober 2009 zum InkTober – dem Tuschemonat. Diese Idee war ansteckend und inzwischen beteiligen sich jedes Jahr viele tausend Zeichnerinnen und Zeichner am InkTober.

Meine täglichen Zeichnungen habe ich bei Instagram veröffentlicht – nicht an jedem Tag genau eine, aber immerhin alle innerhalb des vergangenen Oktobers. Hier gibt es sie aber noch mal in einer Übersicht:

- #1: „Fast“

- #2: „Noisy“

- #3: „Collect“

- #4: „Hungry“

- #5: „Sad“

- #6: „Hidden“

- #7: „Lost“

- #8: „Rock“

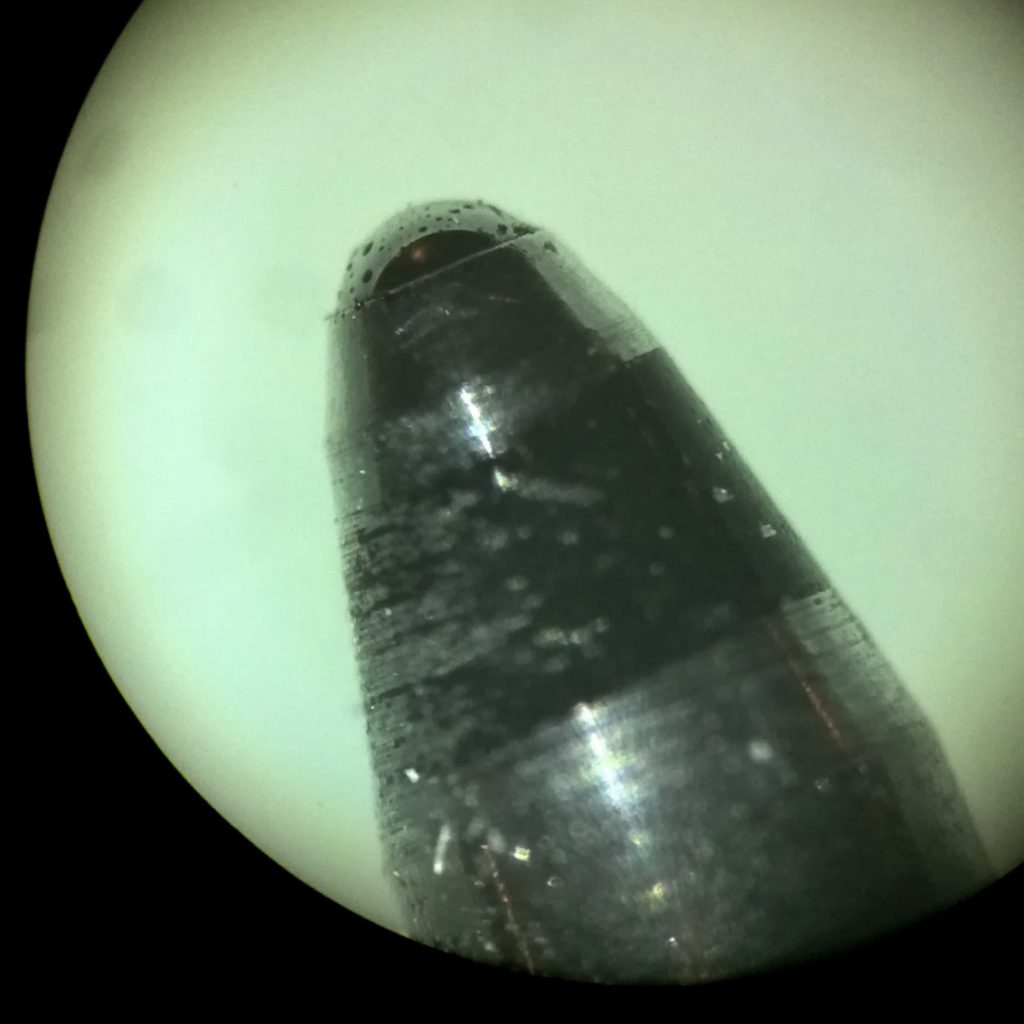

- #9: „Broken“

- #10: „Jump“

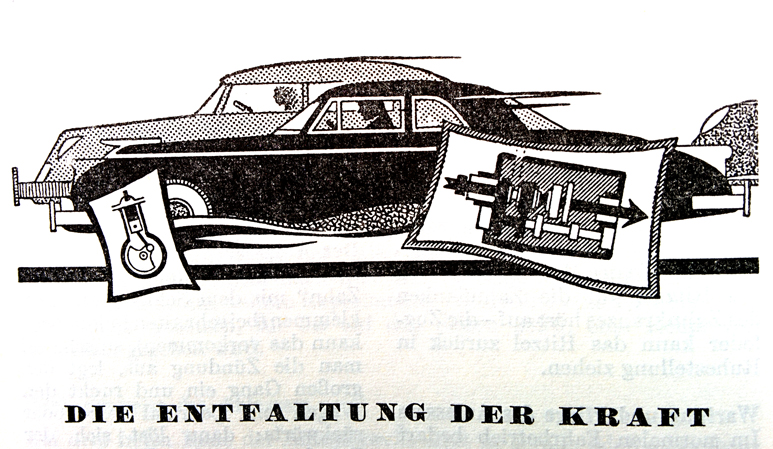

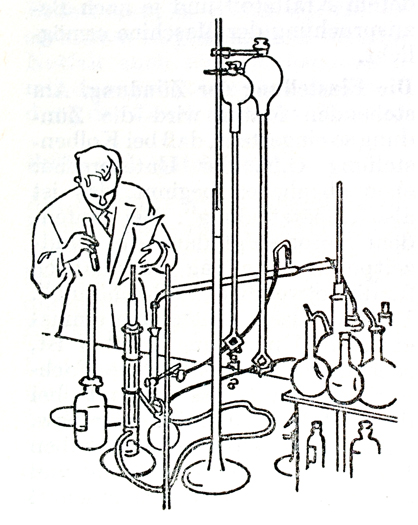

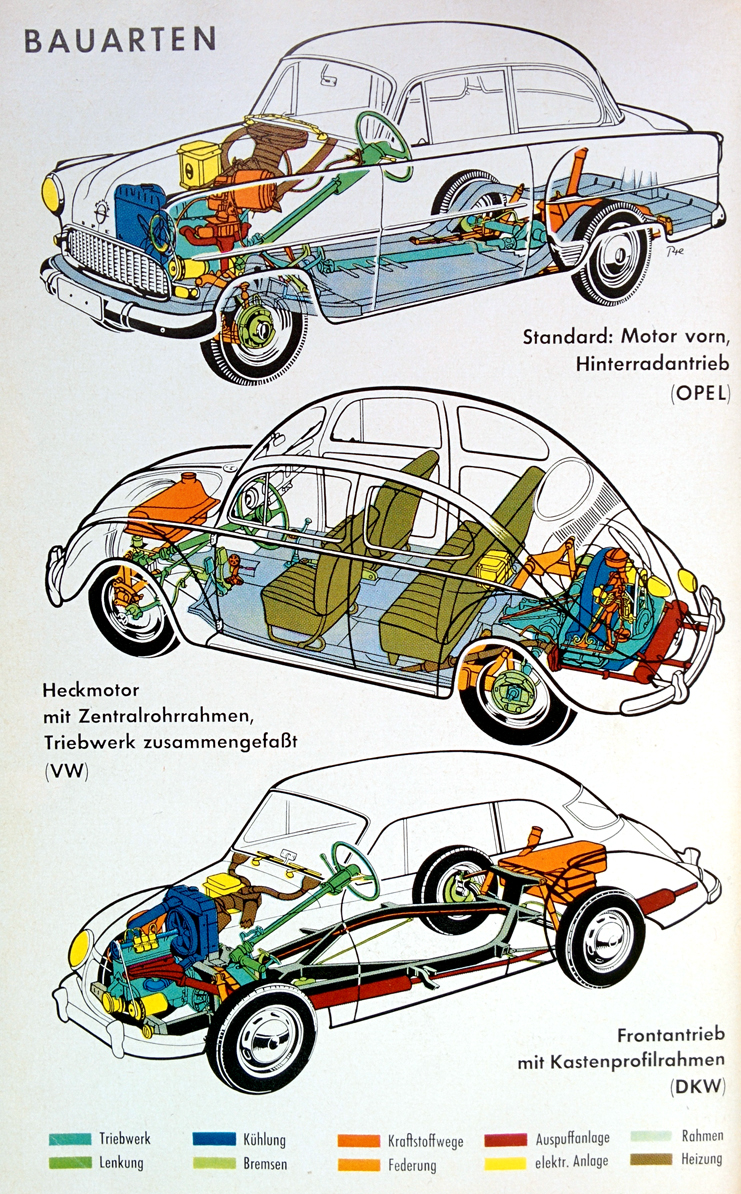

- #11: „Transport“

- #12: „Worried“

- #13: „Scared“

- #14: „Tree“

- #15: „Relax“

- #16: „Wet“

- #17: „Urban Sketch“

- #18: „Escape“

- #19: „Flight“

- #20: „Squeeze“

- #21: „Big“

- #22: „Little“

- #23: „Slow“

- #24: „One Dozen“

- #25: „Tired“

- #26: „Box“

- #27: „Creepy“

- #28: „Burn“

- #29: „Surprise“

- #30: „Wreck“

- #31: „Friend“

Im Lauf der Tage und der Zeichnungen ist viel bei mir passiert – sowohl gestalterisch als auch technisch. Ein paar ausgewählte Aspekte davon will ich in den folgenden Blogposts beschreiben, die hoffentlich in den nächsten Tagen oder Wochen fertig werden.

Aufs Stichwort

Eigentlich gibt es für den InkTober keine weiteren Vorgaben, als jeden Tag zu zeichnen und die Ergebnisse im Netz zu veröffentlichen. Diese große Freiheit macht die Aufgabe aber noch anspruchsvoller, denn man braucht ja für jeden Tag auch eine neue Bildidee. Als Hilfe gibt es deshalb eine offizielle Stichwortliste von Jake Parker, an die ich mich nach anfänglichem Zögern dann doch gehalten habe (weshalb meine oben gezeigten Zeichnungen allsamt englische Titel tragen).

Eine einzige Ausnahme ist Bild Nummer 17: Eine Schlacht (Battle) konnte und wollte ich partout nicht zeichnen. Stattdessen habe ich für diesen Tag auf eine Zeichnung vom Wochenende zuvor zurückgegriffen, als ich zum ersten mal bei einem Treffen der Urban-Sketcher-Gruppe in Hannover dabei war.

Große Bandbreite

Seit Jake Parker im Jahr 2009 den ersten InkTober ausgerufen hat, haben sich weltweit immer mehr Zeichnerinnen und Zeichner der Aktion angeschlossen. Schon wenige Tage nach dem Start des InkTober 2016 meldete Parker, dass bereits über hunderttausend Beiträge auf den verschiedenen Plattformen veröffentlich worden wären.

Die Bandbreite ist dabei immens, sowohl was die Themen und Techniken, aber auch was den Anspruch und die Virtuosität angeht: Es beteiligen sich ebenso echte Zeichenanfänger wie jahrelang trainierte Hobbykünstlerinnen, aber auch etliche Profis aus dem grafischen Gewerbe am InkTober. Manche liefern brav und pünktlich täglich je eine Zeichnung ab, andere steuern im Lauf des InkTober nur zwei, drei Bilder in loser Folge bei. Viele produzieren ein recht homogenes Konvolut, zeichnen zum Beispiel einen Monat lang jeden Morgen die Fahrgäste, die mit ihnen zusammen im Bus sitzen. Andere widmen ihren gesamten InkTober sogar einem einzigen, zusammenhängendem Werk, wie Dani Diez, der den ganzen Monat über an einem Leporello arbeitete:

His Master’s Stroke

Auch wer sich an die Stichwortliste hält (sei es die offizielle von Jake Parker oder eine der vielen alternativen Begriffssammlungen, die parallel im Netz kursieren), kann damit dennoch sein ganz eigenes Thema kombinieren. So illustrierte etwa Brian Kesinger die Tagesthemen aus der Liste mit jeweils einem seiner Comic-Drachen, an denen ich als Betrachter viel Spaß hatte (und von denen sich ein entfernter Cousin dann am Tag 29 auch in eine meiner Zeichnungen mogelte):

#inktober day 21: BIG. "Garnyx the Behemoth" #inktoberdragons pic.twitter.com/i4p67Ym6Px

— brian kesinger (@briankesinger) October 23, 2016

Auch Jake Parker hat die 31 Begriffe seiner eigenen Stichwortliste mit selbst geschaffenen Protagonisten durchgespielt. Für eine Hauptfigur seines Buchs „Little Bot and Sparrow“ hat er sich eine Reihe neuer Situationen und Szenen ausgedacht und zu Papier gebracht. Manche von Parkers InkTober-Zeichnungen dieses Jahres scheinen direkt aufeinander zu folgen, ein durchgehender roter Faden fehlt allerdings. Deshalb nehme ich es dem Zeichner durchaus ab, wenn er auf Nachfrage versichert, dass er keine fertige Geschichte vorab im Kopf gehabt hat, als er seine Schlagwörter zusammengestellt hat.

Dass er auch seinen möglichen Vorsprung nicht ausgenutzt und heimlich vorgearbeitet hat, sieht man etwa auch an seinem Kommentar zur Zeichung vom 16. Oktober:

Ich finde es sehr sympathisch, dass der InkTober auch für Jake Parker selbst offenbar immer noch eine Herausforderung ist. Dass er während dieses Monats auch mal um und mit Ideen ringt, dass ihm die Zeit davonläuft. Und dass er insgesamt seine Zeichenaktion keineswegs als minutiös vorab durchgeplantes Marketing-Event für seine Bücher herunterspult, wie man vielleicht argwöhnen könnte, sondern wie alle anderen Mitzeichnerinnen und Mitzeichner das Risiko des Scheiterns nicht scheut – mit jedem Tag und jeder Zeichnung aufs neue.