Auch in diesem Jahr wollte ich eigentlich beim Inktober mitmachen – aber schon nach ein paar Tagen war klar, in diesem Jahr klappt es nicht. Ich hakte die Zeichenaktion im Kopf damit für diesmal ab – jedenfalls fast. Denn dann stolperte ich kurz vor Ende Oktober (pardon: Inktober) in einem Technikgeschichten-Buch über das folgende Foto, das mich sofort ansprach, weil es ganz offensichtlich authentisch aus den 20er oder 30er Jahren stammt, aber irgendwie wie ein Cartoon wirkt.

Es zeigt ein Ford Model T Coupé. Das bedeutet, dass die auf dem Bild gezeigte Person nicht auf einen Rücksitz gezwängt sitzt, sondern dass es der Fahrer selbst ist, der hier lässig seinen Ellenbogen aus dem Fenster hängt. Dabei handelt es sich übrigens um den Großvater jener Person mit dem Aliasnamen Jnarrin, der dieses Bild bei Wikimedia hochgeladen und freundlicherweise unter eine Creative-Commons-Lizenz gestellt hat. Danke dafür!

Blech statt Speichen

Ungewöhnlich am Auto auf dem Foto sind die Felgen aus Blech, dem Schatten nach zu urteilen leicht trichterförmig getrieben oder gepresst. Das Standard-T-Modell hatte hingegen meist Räder mit zwölf dickeren Speichen, die auch Artillery Wheels genannt werden, weil sie ursprünglich für Kanonenlafetten entwickelt wurden. Bei späteren T-Modellen gab es dann auch Drahtspeichenräder.

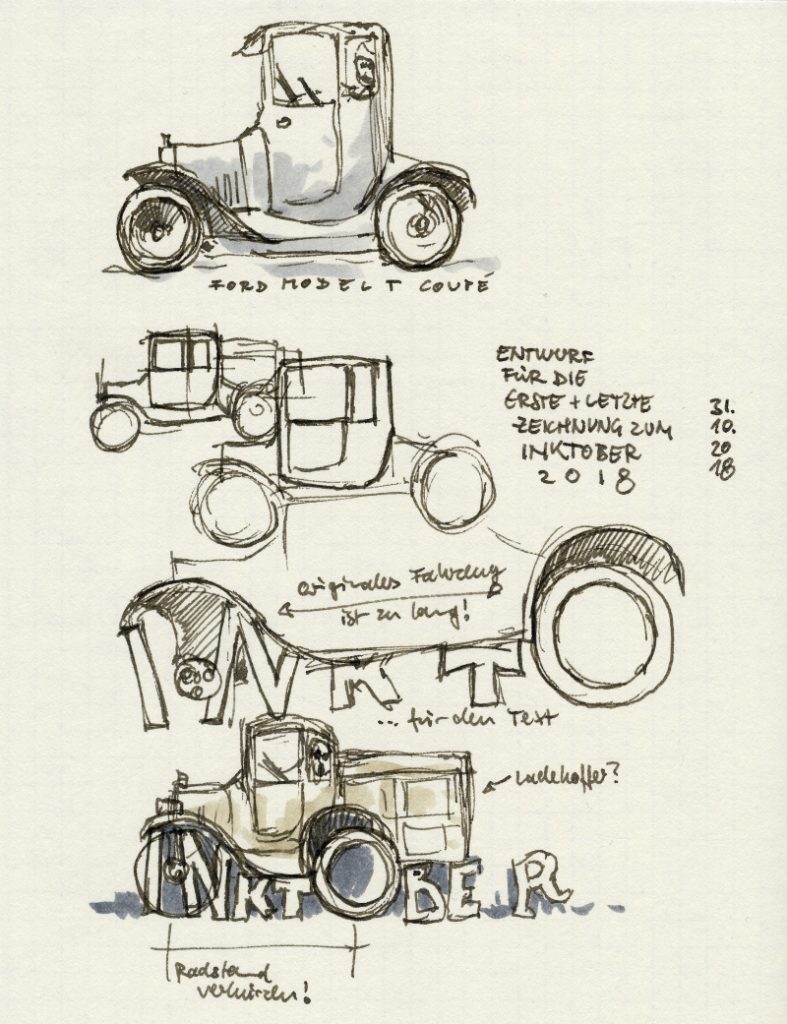

Möglicherweise waren es die sehr flächigen Räder und dadurch sehr prägnanten Kreisformen auf dem Foto, die mich auf die Idee brachten, dann doch noch eine erste und gleichzeitig letzte Zeichnung zum Inktober 2018 zu machen. Passenderweise war es inzwischen der 31. Oktober, der in Niedersachsen neuerdings Feiertag ist, ich hatte also Zeit, und so entstand mein Symbolbild für den gescheiterten Inktober.

Ja, das gezeigte Auto ist kein ganz echtes T-Modell und nur inspiriert durch das Foto, keine Kopie. Schon die ersten Skizzen ergaben, dass ich die Form des Autos etwas verändern musste, um die zentrale Idee umzusetzen und ein offenbar defektes Auto auf den „InktOber“-Schriftzug aufzubocken, wobei das Hinterrad das große „O“ bildet. Vor allem wanderte das Hinterrad ein Stück nach vorne und ich habe mir einen Kofferaum mit Ersatzrad drauf ausgedacht, der hoffentlich den Eindruck eines prototypischen Oldtimers verstärkt.

Wenn ich etwas technisches aus vergangenen Zeiten zeichne, dann wächst währenddessen unweigerlich mein weitergehendes Interesse am Gegenstand, und so war es auch beim Ford Model T. Klar, viele wissen, dass es das erste in großer Serie produzierte Auto war, dass man es in jeder Farbe haben konnte, Hauptsache schwarz, und dass das Vehikel auf den Spitznamen „Tin Lizzy“ („Blechliesel“) hörte. Doch beim Festlesen im Internet stieß ich noch auf ein paar Aspekte, die mir tatsächlich neu waren – und überraschend.

Nachhaltiges Massenprodukt

So war die Konstruktion mit Bedacht so einfach, aber robust ausgeführt, dass sich das Model T nicht nur beliebig modifizieren, sondern auch ohne Spezialwerkzeuge einfach reparieren ließ, mit Ersatzteilen, die der gewöhnliche Eisenwarenhandel in den USA auf Lager hatte oder zumindest bestellen konnte. Technisch war das über 19 Jahre gefertigte Auto zwar schnell überholt, aber durchaus auf nachhaltige Nutzung getrimmt – davon könnten sich heutzutage die Autobauer mal eine Scheibe abschneiden. Trotz seines niedrigen Preises – 1914 wurde der auf 370 Dollar gesenkt, was in heutiger Kaufkraft umgerechnet etwa 8000 Euro entspricht, für einen Neuwagen(!) – war das Auto kein Billigprodukt mit eingebauter Obsoleszenz, dem man beim Wegrosten zuschauen konnte. Von den 15 Millionen Exemplaren, die allein in den USA gebaut wurden, soll angeblich noch rund ein Prozent existieren – das wären immerhin 150.000 Stück, die allesamt über 90 Jahre alt sind.

Allerdings könnte man so eine Antiquität mit dem Autofahrerwissen von heute kaum mehr einfach anwerfen und losfahren – und selbst das Praktische Autobuch von 1959 wäre nur von sehr begrenztem Nutzen. Zwar hatte die Standard-Tin-Lizzy wie heutige Autos drei Pedale, die dienten aber für Kupplung, Rückwärtsgang und Fußbremse. Gas gab man mit einem Hebel am Lenkrad, zusätzlich war noch ein Handbremshebel vorhanden. Beim Anlassen musste man nicht nur mit einer Handkurbel und einer manuell umzuschaltenden Zündung hantieren, sondern auch an einem Draht als Choke ziehen – die Prozedur gibt es etwa im Filmklassiker „Jenseits von Eden“ mit James Dean nach dem Roman von John Steinbeck zu sehen.

Das Auto als Plattform

Beim Fahren einer Tin Lizzy musste man noch viel mehr beachten – so gab es spezielle Zusatzbremsen für alle, die häufiger lange Berge runterfahren mussten; auf dem Weg nach oben hingegen konnten die Pleuellager trockenlaufen und der Motor Schaden nehmen, weil es keine Ölpumpe gab, sondern nur eine Schleuderschmierung. Eine Benzinpumpe war übrigens auch nicht vorhanden, der Sprit gelangte rein durch das Gefälle vom Tank in den Motor.

Seine sprichwörtliche Robustheit kam eben auch dadurch zustande, weil das Fahrzeug denkbar einfach konstruiert und eine dankbare Plattform für Zubehör-Lieferanten und Bastler war – oder wie man heute sagen würde: für Tuner und Maker. Über Hardware-Nachrüstungen scheint man in der Ford-T-Ära nicht diskutiert zu haben – sie wurden gemacht. Auf Basis der Tin Lizzy entstanden nicht nur diverse Karosserie-Varianten, sondern auch LKWs, ein Traktor und sogar ein Panzer. Und auch den heute trendigen Upcycling-Gedanken nahm Ford vorweg: Seinen Zulieferern machte die Firma genaue Vorgaben, wie groß die Holzkisten sein mussten, in denen diese ihre Bauteile lieferten. Die Kisten wurden zerlegt und von Ford ebenfalls verwendet – als Teile für das Modell T.